Gestern Nachmittag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz an der Hasselbergstraße in Walchum alarmiert. Eine Zeugin meldete gegen 15.40 Uhr in der Nähe des dortigen Sees eine Schlange, die im Gras lag. Die Feuerwehr konnte die Schlange, bei der es sich vermutlich um eine Königspython handelt, einfangen. Die Schlange wird nach Rücksprache der Naturschutzbehörde übergeben.[PM PI EL]

Natur- und Umweltschutz

Keine Angst vor Wespen und Hornissen: Landkreis sucht Wespen- und Hornissenberater

Wespen und Hornissen sind bei richtigem Verhalten nicht gefährlich, sie sind sogar sehr nützlich. Darüber klären die Wespen- und Hornissenberaterinnen und -berater im Landkreis Emsland auf, die sich grundsätzlich für den Schutz und Erhalt der Tiere einsetzen und keine Beseitigungen und Abtötungen von Nestern vornehmen. Nur in wenigen Einzelfällen ist die Beseitigung eines Nestes durch einen Schädlingsbekämpfer erforderlich.

Um die Beratung durch das Wespen- und Hornissenberaternetz auch künftig bereitstellen zu können, sucht der Landkreis Emsland dringend weitere Beraterinnen und Berater. Interessierte Personen können sich gerne unter der Rufnummer 05931 44-3577 und der E-Mail-Adresse juliane.weltring@emsland.de melden. Eine Liste der Wespen- und Hornissenberater in den Kommunen sowie weitere Informationen zum Thema sind unter https://www.naturschutzstiftung-emsland.de/wespenberater/ zu finden. [Landkreis Emsland]

Ferienpassaktion 2023 „Der Jäger und sein Revier“

Nunmehr seit 15 Jahren bieten der Förderverein der Grundschule Renkenberge/Wippingen und die Kita St. Bartholomäus e.V. Wippingen die Ferienpaßaktion "Der Jäger und sein Revier" an.

Am frühen Morgen um 6 Uhr fanden sich bereits alle Kinder im Alter von 5 - 11 Jahren pünktlich bei der Holländischen Durchfahrtsmühle in Wippingen ein. Einige Eltern berichteten, dass die Kinder problemlos in den frühen Morgenstunden aus den Betten gekommen seien.

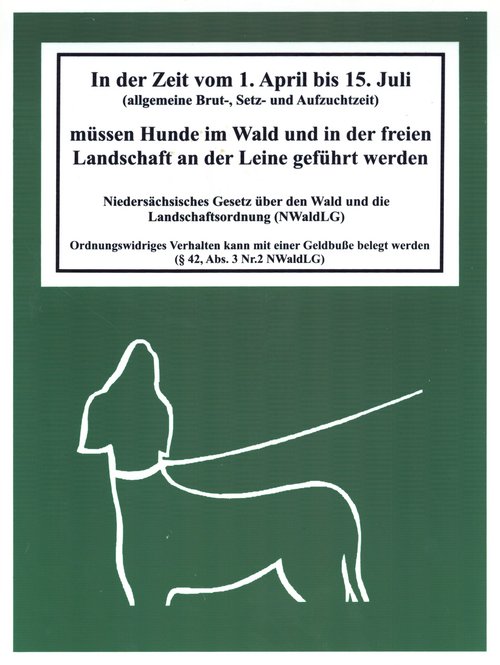

Nach der Begrüßung durch Jäger Severin Frericks ging es mit den Kindern und den Jägern Alois Lüllmann und Birgit Kuper-Gerdes auf den Planwagen und dann Richtung Wald. Am Eingang des Waldes befindet sich seit einigen Jahren ein Hinweisschild:

Am vergangenen Freitag war dieses noch unversehrt - nun lag dieses mutwillig zerstört in Stücke gerissen auf dem Boden. Es war auch leider nicht die einzige Zerstörung, die wir an diesem Morgen sahen. Wir fragten uns: Warum macht man das? Und wer macht sowas? Wir fanden keine Antwort!

Nachdem wir alle den "Müll" aufgesammelt hatten, setzten wir unseren Weg durch das Waldstück fort.

Es wurden Bäume, Sträucher, Blaubeeren, Moose, Farne, Vogelnester und vieles mehr bestimmt, angeschaut und bewundert. Wir haben festgestellt, dass totes Holz gar nicht tot ist, denn sehr viel Leben ist in diesen Hölzern: unendlich viele Insekten, Maden, Würmer befinden sich in dem Totholz, welche wiederum Lebensgrundlage für Vögel und andere Tiere darstellen. Wir hörten einen jungen Habicht nach seiner Mutter fiepen und das Kräcksen des Eichelhähers - der auch "Polizist des Waldes“ genannt wird.

Zusammen erörterten wir, warum ein Zaun mitten im Wald liegt und besprachen die künstliche Naturverjüngung.

Weiter ging es zu Bernd Kupers Garage, wo etliche Wildpräparate auf uns warteten, um von Jäger Alois erklärt zu werden.

Mittlerweile wurde der Dauerregen so stark, dass wir die Fahrt auf dem Planwagen fortsetzten und durch die Wippinger Moore fuhren, um einen Hochsitz, eine Salzlecke und eine Wildblumenwiese zu sehen und auch zu verstehen.

Hungrig fuhren wir weiter in Richtung Jagdhütte. Auf dem Weg dorthin bewunderten wir einen starken Damhirsch mit seinem Rudel.

Nach dem guten Frühstück, welches Marita Frericks zubereitet hatte, gingen die Kinder gestärkt in eine kleine Jägerprüfung. Alle Kids haben mit Bravour bestanden.

Fröhlich und zufrieden ging es zurück zur Mühle, wo die Eltern schon sehnsüchtig warteten. Uns Jägern hat dieser Tag - trotz des Regens - viel Spaß bereitet, da die Kinder sich wirklich sehr für die Fauna und Flora interessierten, einige Kinder verfügten sogar über ein breites Wissen. Das motiviert uns natürlich sehr zum Weitermachen, denn wir haben nur eine Mutter Erde ... und nur das, was wir kennen und lieben, das schützen wir auch. [Birgit Kuper-Gerdes]

Smals: Genehmigungsverfahren für Kiesabbau nähert sich dem Ende

Der Landkreis Emsland hat heute in einer Bekanntmachung in der Ems-Zeitung mitgeteilt, dass der Firma Smals IKW B. V., Keersluisweg 9, 5433 NM Cuijk (NL), der Planfeststellungsbeschluss gemäß § 68 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) zur Änderung und Erweiterung eines Bodenabbaus im Rahmen der Herstellung eines Gewässers dritter Ordnung als Folge der Sandgewinnung in den Gemeinden Wippingen (Flure 10, 16 und 17) und Renkenberge (Flur 3) erteilt wurde.

Der Planfeststellungsbeschluss vom 13.06.2023 erlaubt der Firma, ihr Kiesabbaugebiet auf dem Harpel auf der Grenze nach Renkenberge zu erweitern.

Der Plan ist mit Nebenbestimmungen versehen. Welche das sind, kann in der Zeit vom 08. August 2023 bis einschließlich 21. August 2023, wenn der Plan öffentlich ausgelegt wird, eingesehen werden. Die Einsichtnahme ist entweder im Rathaus der Samtgemeinde Dörpen, Zimmer 408, im Rathaus der Samtgemeinde Lathen, Zimmer 22, oder beim Landkreis Emsland, Meppen, Zi. B 538, möglich.

Auch online kann der Plan in dieser Zeit auf http://uvp.niedersachsen.de/portal/ oder auf der Homepage des Landkreises Emsland unter www.emsland.de unter der Rubrik „Bürger und Behörde, Bekanntmachungen“eingesehen werden.

Hallo-Wippingen berichtete bereits mehrfach über das Vorhaben. [jdm/Ems-Zeitung vom 22.07.2023]

10 Jahre Atommüll-Endlager-Suche: Aus der Vergangenheit nichts gelernt

„Das Standortsuchverfahren für ein Atommüll-Lager ist den gesetzlichen Ansprüchen bisher zu keinem Zeitpunkt gerecht geworden.“ Das ist das Fazit, das Helge Bauer, von der Anti-Atom-Organisation .ausgestrahlt, in einem Newsletter zum zehnten Jahrestag der Verabschiedung des Standortauswahlgesetzes durch den deutschen Bundestag am 23. Juli 2013 zieht.

Das Standortsuchgesetz definiert die Suche nach einem tiefengeologischen Atommüll-Lager für die bei der Atomkraftnutzung angefallenen hochradioaktiven Abfälle. Es sollte aus den Fehlern und Erfahrungen von Gorleben lernen, Wissenschaftlichkeit in den Vordergrund stellen, von Beginn an Transparenz über die Auswahlschritte herstellen und die Bürgerinnen wirksam beteiligen.

Nach Ansicht von Bauer scheitern das Atommüll-Bundesamt BASE und die mit der Standortsuche beauftragte Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) an diesen Herausforderungen bis heute. Das von ihnen in Gang gesetzte Verfahren missachte wissenschaftliche Anforderungen, finde zu großen Teilen ohne wirksame öffentliche Kontrolle statt und speise selbst interessierte Bürgerinnen mit Schein-Beteiligungs-Formaten ab. Die staatlichen Akteure verspielten damit das Vertrauen, dass der Standort, der am Ende herauskomme, tatsächlich der am wenigsten ungeeignete Standort ist.

Die Entscheidungen der BGE zum Ausschluss oder Nicht-Ausschluss von Regionen seien bis heute nicht unabhängig nachprüfbar, weil Teile der Daten für die Öffentlichkeit nicht zugänglich seien.

Der im September 2020 von der BGE vorgelegte „Zwischenbericht Teilgebiete“ weise Gebiete als mögliche Standorte aus, in deren Untergrund die benötigten Gesteinstypen nachweislich gar nicht vorhanden seien. Andererseits blieben möglicherweise gut geeignete Standorte unberücksichtigt, weil die BGE in Gebieten, für die keine Daten vorliegen, mit Phantasie-Annahmen zum Untergrund operiere.

Ein Großteil der ursprünglich interessierten ehrenamtlich Aktiven, der Umweltverbände und Bürgerinitiativen sowie der Engagierten aus den Fachverbänden für Mediation hätten den Schein-Beteiligungs-Angeboten des Atommüll-Bundesamts frustriert den Rücken zugekehrt. Selbst ein Großteil der Eingaben des Nationalen Begleitgremiums (NBG) verstaube unberücksichtigt in den Schubladen des BASE.

Hinter der Fassade von Hochglanzbroschüren finde man beim BASE kein Interesse an einer Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Vorschläge zur Verbesserung des Verfahrens sehe es als Angriff auf die eigene Arbeit statt als hilfreiches Korrektiv. Und die BGE habe ihre Ergebnisse bisher nicht für Laien leicht verständlich aufbereitet. Dies wäre aber bitter nötig, um Transparenz herzustellen.

So werde die Suche erneut vor die Wand gefahren, weil es abermals massive Proteste gegen das Atommüll-Lager geben werde. Wackersdorf und Gorleben hätten gezeigt, dass sich gegen die Bürger*innen keine Atommüll-Fabrik und kein Atommüll-Endlager durchsetzen lasse. [jdm]

Clemenswerth: buntes Programm in den Sommerferien

Mit einem bunten Programm aus 15 Terminen sowie dem Angebot des Familienspaziergangs mit der „Kulturtasche“ lädt das Emslandmuseum Schloss Clemenswerth über die Sommerferien wieder ein. Am Sonntag, den 30. Juli, findet zum Beispiel um 15 Uhr die nächste Sonntags-Führung statt. Von Freitag, den 4., bis Sonntag, den 6. August, wiederum findet ein besonderer Fotokurs statt.

Weitere Informationen zu den Veranstaltungen in den kommenden Wochen, zu eventuellen Anmeldungen und Kosten finden Interessierte unter https://www.clemenswerth.de. [Landkreis Emsland]

Wie ist der Grundwasserstand? Neues Portal gibt Auskunft

Dürre und Trockenjahre in Folge der Klimakrise sorgen vielerorts in Niedersachsen für sinkende Grundwasserstände. Damit steigt zugleich das Interesse der Öffentlichkeit am wertvollen Nass aus der Tiefe. Ein neues Informationsportal des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) ermöglicht jetzt erstmals eine tagesaktuelle Einschätzung der Situation an ausgewählten Grundwassermessstellen.

Für das neue Web-Portal www.grundwasserstandonline.nlwkn.niedersachsen.de wurden insgesamt 161 repräsentative Messstellen in den verschiedenen Regionen Niedersachsens mit einer aufwändigen Datenfernübertragungstechnik versehen. Die hier gewonnenen tagesaktuellen Wasserstandsdaten sollen die natürliche, witterungs- und klimatisch bedingte Grundwasserstandsentwicklung in Niedersachsen in Echtzeit sichtbar machen und die ganzjährig an tausenden Messstellen in Niedersachsen fortlaufend stattfindenden Messungen und Beprobungen des Grundwassers durch den NLWKN ergänzen.

Die neu entwickelte Webanwendung „Grundwasserstandonline“ ergänzt die bereits vorhandenen NLWKN-Informationsportale Pegelonline“ (www.pegelonline.nlwkn.niedersachsen.de) und „Gewässergüteonline“ (www.gewaessergueteonline.nlwkn.niedersachsen.de) zu aktuellen Entwicklungen im Oberflächenwasserbereich.

„Grundwasserstandonline“ stellt tagesaktuelle Grundwasserstandsdaten dabei anhand einer Kartenansicht sowie in Form von Diagrammen und Tabellen anschaulich dar. Die webbasierte Darstellung ermöglicht darüber hinaus eine statistisch basierte Einordnung der aktuellen Daten in die langjährige Grundwasserstandsdynamik in klassifizierter Form. Auch eine Beurteilung von Grundwasserständen einzelner hydrologischer Jahre ist möglich.

Die Webanwendung dient vor allem einer besseren Einordnung in die langjährige Entwicklung der Grundwasserstände und stellt keine Meldestufen dar, aus denen sich kritische Marken hinsichtlich des Grundwasserstands definieren ließen.

In unserer nächsten Messstelle in Neubörger gilt der heutige Grundwasserstand als normal. Messstellen mit niedrigem Grundwasserstand in der näheren Umgebung finden sich in Ostenwalde (sehr niedrig) und Sustrum (niedrig). [HM/jdm/PM, Foto NWKLN]

Landkreis bereitet ordnungsbehördliches Verfahren wegen Kahlschlag im Schießgebiet vor

Am 09.05.2023 hatten wir über Abholzungen der WTD 91 am Fleiereigraben II berichtet. Unsere Anfrage beim Landkreis hatte ergeben, dass eine forstfachliche Einzelbeurteilung unter Mitwirkung der Niedersächsischen Landesforsten als Beratungsforstamt zu den Kahlschlägen am Fleiereigraben II eingeholt werden solle.

Heute teilte die Landkreissprecherin Anja Rohde auf Anfrage mit, dass die Stellungnahme der Niedersächsischen Landesforsten vorliege. Nach Auffassung des Beratungsforstamtes handele es sich bei dem Gehölzbestand nicht um eine Fläche, die dem NWaldLG unterliegt. Nach Recherchen von Hallo-Wippingen.de waren die Abholzungen der WTD 91 somit nicht erlaubt.

Der Landkreis bereite jetzt das ordnungsbehördliche Verfahren gegen die Verantwortlichen bei der WTD 91 vor.

Zwei Fotos vom gestrigen Tag belegen, dass sich zumindest in diesem Frühjahr keine nennenswerte Naturverjüngung ergeben hat, wie sie von der WTD 91 als Begründung für die Art der Kahlschläge prognostiziert wurde. [jdm/HM]

Militärische Altlasten im Seitenkanal – Bundesregierung verweist auf Zuständigkeit des Landes

Hallo-Wippingen hatte im Juli und Dezember 2022 berichtet, dass militärische Altlasten aus dem 2. Weltkrieg im Seitenkanal Gleesen-Papenburg bei Dörpen liegen und ungeklärt ist, ob diese Hinterlassenschaften an Munition ein ökologisches Problem darstellen könnten. Die Linke-Fraktion im Bundestag hat unsere Berichterstattung zum Anlass genommen, in einer Kleinen Anfrage an die Bundesregierung nähere Informationen dazu zu bekommen. Die Bundesregierung verweist in ihrer Antwort auf die Zuständigkeit der Länder. Der Bund würde selbst nur Untersuchungen anstellen, wenn eine Bundeswasserstraße betroffen wäre. Aber für den Seitenkanal gibt es keine dahingehenden Pläne.

Umfassende Informationen zu Kampfmitteln aus dem Zweiten Weltkrieg und den von ihnen ausgehenden Umweltbelastungen gibt es wohl nur für die Nord- und Ostsee. Die deutschen Binnengewässer wie z. B. Bundeswasserstraßen finden bisher dagegen wenig Berücksichtigung.

Die Linke stellt in ihrer Anfrage unter Verweis auf Hallo-Wippingen.de fest, dass das Umweltbundesamt sich in den 1990er-Jahren mit militärischen Altlasten in Deutschland beschäftigt habe. Im Jahr 2003 sollten diese Arbeiten eingestellt und die Daten an die Bundesländer übergeben worden sein. Allerdings sei unklar, ob hier auch Binnengewässer berücksichtigt wurden.

Der Klimawandel und die damit verursachten Dürreperioden setzten in der Vergangenheit auch den Bundeswasserstraßen zu. So kam es vor, dass Kampfmittel aufgrund von Niedrigwasser freigelegt werden, so z. B. im Rhein oder der Elbe , so dass die Bevölkerung an Land mit den Kampfmitteln in Berührung kommen kann.

Die Antwort der Bundesregierung besteht im Wesentlichen in der Aussage, dass die Beseitigung von Kampfmitteln Teil der allgemeinen Gefahrenabwehr ist und Aufgabe der Länder ist. Der Bundesregierung liegen keine Kenntnisse in Bezug auf Lage, Art und Menge von Kampfmitteln speziell in den Bundeswasserstraßen vor. Sondierungen von Kampfmitteln in Bundeswasserstraßen würden von der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) lediglich fallweise, beispielsweise im Vorfeld von Baumaßnahmen, initiiert.

Die bis zum Jahr 2003 vom Umweltbundesamt erhobenen Daten beziehen sich nicht auf Binnengewässer. Die konkrete Gefährdung durch Kampfmittel sei verlässlich immer nur vor Ort zu ermitteln und hänge von der Art der Kampfmittel und deren Korrosionszustand sowie von zahlreichen Umgebungsfaktoren ab. Das Gefährdungsrisiko durch Kampfmittel in Binnengewässern, die auch der Trinkwassergewinnung dienen, wird von der Bundesregierung als gering eingeschätzt. Allerdings sind der Bundesregierung keine Studien bekannt, welche die langfristigen Umweltgefahren undichter Kampfmittel in Binnengewässern untersucht haben.

Konkret für den Seitenkanal Gleesen-Papenburg stellt die Bundesregierung fest, dass ein Ausbau in dem genannten Bereich nicht vorgesehen sei. Daher plane die WSV keine Maßnahmen zur Sondierung und Beseitigung von Kampfmitteln. Die für die Flächen in dem genannten Bereich getroffenen Nutzungseinschränkungen wurden aufgrund des Kampfmittelverdachts zur Gefahrenvermeidung erlassen und würden aufrechterhalten.

Der Ostseerat hat ein 100 Millionen-Euro-Programm beschlossen, um die Räumung der Munitionsaltlasten auf dem Ostsee-Meeresgrund stark zu intensivieren. Hauptgrund für das Programm sind die Umweltgefahren, die von der versenkten Munition nach dem Durchrosten ausgehen.

Ähnliche Gefahren sind auch für die Binnengewässer vorstellbar. Die Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage legt nahe, dass es eine Untersuchung der möglichen Gefahren wohl erst geben wird, wenn sich das Land Niedersachsen, möglicherweise in Kooperation mit anderen Ländern, um eine solche Gefahrenabschätzung kümmern würde. [jdm/HM]

§ 129 StGB – Gummiparagraf ist Waffe gegen Opposition in Deutschland

Die so genannten Klimakleber stören den Verkehr, beschädigen vielleicht Gegenstände und öffentliche Einrichtungen. Man mag diese Aktionen als richtig oder als falsch einschätzen; letztlich sind dies aber harmlose Aktionen, die auf ein politisches Problem aufmerksam machen wollen. Das sieht auch der frühere Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Andreas Voßkuhle, so.

Der § 129 StGB ist derzeit das Instrument der Strafverfolgungsbehörden, um missliebige Proteste zu kriminalisieren. Nur wenn den Aktivisten einfach unterstellt wird, sie bildeten eine kriminelle Vereinigung, um „Straftaten“ zu begehen, können Protestaktionen blitzschnell in mit Gefängnis zu bestrafende Taten verwandelt werden. Dann muss den AktionsteilnehmerInnen auch nicht mehr nachgewiesen werden, was sie konkret Verbotenes getan haben; es reicht, ihnen die Mitgliedschaft in der besagten „kriminellen“ Vereinigung zu unterstellen, um sie mit bis zu drei Jahren Gefängnis für ihre politischen Aktionen zu bestrafen.

Auf Veranlassung der Generalstaatsanwaltschaft München durchsuchten Beamte bei einer bundesweiten Razzia Objekte in sieben Bundesländern. Es geht unter anderem um den Vorwurf der Bildung einer kriminellen Vereinigung durch Klimaaktivisten von der Letzten Generation.

Rund 170 Beamte durchsuchten letzte Woche 15 Wohnungen und Geschäftsräume in sieben Bundesländern. Der Tatvorwurf lautet auf Bildung beziehungsweise Unterstützung einer kriminellen Vereinigung. Ermittelt wird gegen sieben Beschuldigte, die zwischen 22 und 38 Jahre alt sind. Festnahmen gab es zunächst nicht. Mit einem polizeilichen Aufgebot wie bei einer terroristischen Gefahr wurden also Wohnungen von Beschuldigten durchsucht, deren Aktionen gerade dadurch auffallen, dass sie ihre Aktionen für jedermann sichtbar öffentlich durchführen. Mit Hilfe des § 219 sollte hier eine „kriminelle Vereinigung“ herbeiphantasiert werden, um den unliebsamen Protest durch die Kriminalisierung der Beteiligten zu stoppen.

Das Oberlandesgericht Dresden hat im so genannten Antifa-Ost-Verfahren heute genau nach dieser Methode vier Angeklagte zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Die Hauptangeklagte, die Studentin Lina E., wurde sogar zu fünf Jahren und drei Monaten Gefängnis verurteilt. Ihnen wurde vorgeworfen, zwischen 2018 und 2020 Angehörige der äußerst gewaltbereiten Neonazigruppierungen in Leipzig, Wurzen und Eisenach angegriffen zu haben. Lina E. war von vornherein zur „Rädelsführerin“ erklärt worden. Sie war seit November 2020 als einzige der Angeklagten in Untersuchungshaft was allein schon seltsam ist, weil Lina E. über ein gefestigtes soziales Umfeld verfügte (ihre Mutter besuchte jeden der fast 100 Prozesstage) und weder Flucht- noch Verdunkelungsgefahr bestand.

Die Indizien für die zur Last gelegten Taten waren äußerst dürftig; sogar Alibis wurden einfach ignoriert. Die Anklage stützte sich vor allem auf einen Kronzeugen, einen ehemaligen Aktivisten aus der Antifa-Szene, der wegen seines frauenfeindlichen Verhaltens in Streit mit den Angeklagten lag.

Mit dem Gummi-Paragrafen 219 kann praktisch immer, wenn ähnliche Taten zur Last gelegt werden und gemeinsame Überzeugungen mit den anderen Angeklagten vorhanden sind, eine kriminelle Vereinigung konstruiert werden. Das Oberlandesgericht hat hier undemokratische Pionierarbeit geleistet, den Paragraphen 129 als Instrument gegen unliebsame politische Zusammenhänge und für politische Repressionen einzusetzen.

In Zeiten, in denen jede nicht regierungsamtliche Meinung zu Kriegsunterstützung oder Corona schon öffentlich als unstatthafte „Querdenkerei“ diffamiert wird, kann das Dresdner Urteil die Blaupause sein, um jeden öffentlichen Protest zu einem unkalkulierbaren Risiko für das weitere Leben in Freiheit zu machen. [jdm]

Landkreis widerspricht Darstellung der WTD 91: Abholzungen im Schießgebiet nicht mit Naturschutzbehörde abgesprochen

Im Schießgebiet bei Wippingen beim Fleiereigraben II wurde eine große Fläche abgeholzt. Da jetzt die Setz- und Brutzeit ist und offensichtlich trotzdem gearbeitet wurde, erschien hier etwas nicht richtig zu sein. Das nicht allein: Der Rückschnitt erfolgte nicht sachgerecht, weil kahlgeschlagen wurde und ebenerdig zurückgeschnitten wurde. Hier hat sich offensichtlich jemand nicht an das Naturschutzgesetz gehalten und auch § 12 des Niedersächsischen Waldgesetzes verletzt.

Hallo-Wippingen hatte bereits Im Januar die Abholzung von Wegrändern durch die WTD 91 für fragwürdig gehalten, was aber von der WTD 91 anders gesehen wurde. Da wir auch hier die WTD 91 als Verantwortlichen vermuteten, erbaten wir erneut von dort eine Stellungnahme.

Laut der Sprecherin der WTD 91, Jennifer Frerichs, führt die WTD 91 als Nutzer der Liegenschaft selbst keine Gelände- oder Abholzarbeiten durch. Die Verwaltung, Pflege und Instandhaltung des Geländes sei Aufgabe des Bundeswehrdienstleistungszentrums (BwDLZ). Der zuständige Ökologe des Geländebetreuungsdienstes (GBD) habe mitgeteilt, dass bereits im September 2022 der GBD des BwDLZ Leer mit der Prüfung und Durchführung von Maßnahmen zur Freistellung von Sichtachsen für den Erprobungsbetrieb der WTD 91 beauftragt wurde.

Zur Gewährleistung der erforderlichen Sichtachsen müssten die Gehölzstreifen in ihrer Höhe beschränkt werden. Sie wurden „auf den Stock gesetzt“, das heiße, die Gehölze werden bis auf wenige Triebe zurückgeschnitten. Diese Vorgehensweise sei laut des Ökologen in der Landschaftspflege üblich.

Bei den von Hallo-Wippingen angesprochenen Flächen handele es sich zum Teil um Wald im Sinne des Gesetzes. Rechtlich unterliege die ordnungsgemäße Waldwirtschaft nicht den Verboten des BNatSchG. Ein Kahlschlag i.S.d § 12 NWaldLG liegt nicht vor.

Diplom-Holzwirt Dr. Hans Müller aus Neudörpen schaute sich die Gehölzstreifen vor Ort an und hat dazu eine andere Sicht: "In einem 20 bis 25 Meter breiten Gehölzstreifen kann sich kein Naturhaushalt mit eigenem Binnenklima entwickeln. Nur dann kann aber von einem Wald im Sinne des Niedersächsischen Waldgesetzes gesprochen werden." Ein Kahlschlag während der Brut- und Setzzeiten wäre bei einem kleinen Wald unter 1 ha, wie am Fleiereigraben II, erlaubt, wenn es sich um Wald handelte. Eine größere Fläche am Fleiereigraben IV dürfte über 1 ha sein. Dort hätte entweder - falls es ein Wald ist - der Kahlschlag laut § 12 Waldgesetz dem Landkreis angezeigt werden müssen oder der Kahlschlag ist - weil der Gehölzstreifen kein Wald ist - während der Brut- und Setzzeiten verboten.

Frerichs äußerte uns gegenüber, dass sämtliche Maßnahmen durch den zuständigen Revierförster in enger Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) des Landkreises Emsland durchgeführt worden seien.

Wir fragten den Landkreis, ob das so richtig sei. Anja Rohde, die Sprecherin des Landkreises, teilte mit, dass eine enge Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Emsland nicht erfolgte. Auch liege keine Entscheidung des Landkreises Emsland als Waldbehörde zur Einstufung der Gehölzstreifen als Wald im Sinne des Gesetzes vor. Ob es sich bei dem Gehölzstreifen tatsächlich um Wald im Sinne des Gesetzes handelt, bedürfe einer forstfachlichen Einzelbeurteilung unter Mitwirkung der Niedersächsischen Landesforsten als Beratungsforstamt.

Der Landkreis Emsland prüfe derzeit die Aufnahme eines ordnungsbehördlichen Verfahrens, um zu klären, ob Verstöße gegen die §§ 17 und 39 BNatSchG sowie gegen die Vorgaben der Brut- und Setzzeit vorliegen und diese gegebenenfalls geahndet werden müssen. [jdm]

Atommüll: NBG-Gutachten über die Verwendung von geologischen Daten zu Salzstöcken

Wie erfolgversprechend sind die laufenden Arbeiten der Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE), um mehr darüber zu erfahren, wie Salzstöcke in ihrem Inneren aufgebaut sind? Werden die vorhandenen geologischen Daten ausreichend genutzt? Beim für den Atommüll zuständigen Bundesamt BASE gibt es ein von Bürgern besetztes Nationales Begleit-Gremium (NBG), das ein Gutachten in Auftrag gegeben hat, um diese Fragen unter die Lupe zu nehmen.

Bei Salzstöcken ist es generell schwierig, anhand von Bohrungen oder Messungen von der Erdoberfläche aus festzustellen, wie sie in ihrem Inneren aufgebaut sind. Die BGE hat in ihrer Methodik zu den Sicherheitsuntersuchungen einige Vorschläge hierzu gemacht. Zum Beispiel können alte Messdaten mit neueren Techniken aufgearbeitet werden oder die Form von Salzstöcken könnte Rückschlüsse darauf zulassen, wie kompliziert die Gesteine in ihrem Inneren verfaltet und verformt sind.

Hierzu hat der Sachverständige Prof. Dr. Michael Weber Einsicht in den Datenraum der BGE genommen. Viele geologischen Daten sind Privatbesitz von Firmen. Diese Daten können nur im Datenraum der BGE eingesehen werden. Prof. Weber hat die aktuellen Arbeiten der BGE zur Recherche und Aufarbeitung geologischer Daten am Beispiel der Salzstöcke Bahlburg, Wahn, Lathen und Wittingen näher betrachtet. Hier finden Sie das Gutachten von Prof. Dr. Michael Weber.

Prof. Weber nimmt in dem Gutachten auch die Salzstöcke Wahn und Lathen als Beispiele. Es bestanden sechs 2D seismische Linien vom Salzstock Wahn, wovon 3 auch den benachbarten Salzstock Lathen durchschneiden. Es gibt also 6 Schnittzeichnungen vom Inneren des Salzstocks. Um diese Daten anzufordern und auf ihre Qualität zu prüfen, brauchte die BGE etwa sechs Monate. Die 2D-Bilder des Salzstocks sind aber nicht immer aussagekräftig, weil die seismischen Messmethoden bei verschiedenen Schräglagen auch fehlerhafte Ergebnisse bringen können. Die 2D-Daten müssen somit durch die Ergebnisse der vorhandenen Bohrungen gegen gecheckt werden. Ein solches Verfahren muss für alle 60 Teilgebiete mit Salzstöcken durchgeführt werden, wobei die Datenlage äußerst unterschiedlich ist. Häufig sind die Daten völlig veraltet oder die Roh- und Messdaten stehen nicht mehr zur Verfügung, so dass eine Qualitätskontrolle nicht mehr möglich ist.

Als Fazit des Gutachtens hält Prof. Weber fest, dass nach wie vor große Lücken in den Datenbeständen bestehen. Für eine sichere Kenntnis über den Aufbau eines Salzstockes ist 3D Seismik in Kombination mit Bohrinformationen nötig. Denn der Aufbau eines Salzstocks zeigt oft eine große Komplexität wegen der Verfaltungen beim Aufstieg des Salzes. Die Beschaffung, Aufbereitung und Prüfung von Daten müsse weiter mit hoher Priorität betrieben werden.

Es gebe einen dringenden Nachholbedarf bei der BGE zur transparenten Aufbereitung der vorhandenen Ergebnisse, Erkenntnisse, Listen und Karten. Eine frühestmögliche öffentliche und auch für Laien verständliche Präsentation und Diskussion der Weiterentwicklung der präsentativen vorläufigen Sicherheitsuntersuchung und des sicherheitsgerichteten Diskurses sei von großer Wichtigkeit für den Fortschritt und die Glaubwürdigkeit des Verfahrens. [jdm]

Erinnerung: Demo und Abschaltfest in Lingen am Samstag um 13 Uhr

Das endgültige Aus der AKW in Deutschland kann am 15. April gefeiert werden. Dann gehen die letzten drei Reaktoren Emsland, Neckarwestheim 2 und Isar 2 vom Netz.

Und doch wird auch weiter demonstriert: gegen den Ausbau der Produktion in der Atomfabrik Lingen – die auch nach dem Abschalten der AKW weiter in Betrieb bleibt.

Zusammen mit örtlichen Initiativen und anderen Organisationen ruft .ausgestrahlt am Samstag, den 15. April, ab 13 Uhr an der Brennelementefabrik, Am Seitenkanal 1, 49811 Lingen zur Demo und zum Abschaltfest auf. Mehr Infos zur Veranstaltung gibt es hier. [ausgestrahlt/jdm]

Nährstoffbericht: positive Tendenzen, aber immer noch zu viel Stickstoff und Phosphor

Heute hat die niedersächsische Landwirtschaftsministerin Miriam Staudte den Nährstoffbericht der Landwirtschaftskammer Niedersachsen (LWK) für den Zeitraum vom 1. Juli 2021 bis 30. Juni 2022 vorgestellt.

Landesweit ist laut der Pressemitteilung des Ministeriums die Stickstoff-Düngung um 16.219 Tonnen gesunken (im Vorjahr -3655 t). Neun Landkreise, darunter das Emsland, überschreiten die 150 kg/N/ha-Grenze, die den Düngebedarf laut Düngeverordnung bildet. Die zwei Landkreise Cloppenburg (197 k/n/ha) und Vechta (172 kg/N/ha) überschreiten auch die 170 kg/N/ha-Grenze, die als erlaubte Obergrenze gilt. Die Grafschaft Bentheim und Wilhelmshaven unterschreiten die Grenze nur knapp.

Der Dung- und Gärrestanfall aus der Tierhaltung und aus Biogasanlagen ist nur leicht um 1,1 % gesunken, aber der Mineraldüngerabsatz ist um 20.000 Tonnen Stickstoff auf den bisherigen Tiefststand von 166.000 Tonnen gesunken. Gerhard Schwetje, Präsident der LWK führte diese Tendenz zum Teil auf die gestiegenen Kosten für Mineraldünger, aber auch die LWK-Beratung zurück, die immer öfter den Ersatz des Mineraldüngers durch organischen Dünger zur Folge habe (siehe auch Präsentation der LWK zum Nährstoffbericht und Fragen und Antworten auf einen Blick).

Bei der Phosphatdüngung gab es landesweit einen rechnerischen Überschuss, der sowohl aus dem organischen Dünger, als auch aus Mineraldünger stammt. Phosphat ist ein Produkt aus dem Element Phosphor, das als Nährstoff für die Landwirtschaft durch keinen anderen Stoff ersetzt werden kann. Gleichzeitig ist Phosphor ein endlicher Rohstoff, der nur in wenigen Ländern abgebaut werden kann: China, Südafrika, Jordanien, Marokko und die Westsahara besitzen 80 Prozent der weltweiten Vorkommen. Teilweise sind die Abbaubedingungen für die Umwelt und die Gesundheit der Beschäftigten sehr problematisch.

Phosphat, das von den Pflanzen beim Ackerbau nicht aufgenommen wird, wird über das Grundwasser in die Gewässer gespült und kann dort zu übermäßigem Wachstum der Wasserflora durch Überdüngung (Eutrophierung) führen. In der Folge können Sauerstoffmangel und Fischsterben auftreten. [jdm]

Flaschenkürbis

Kalebassen- oder Flaschenkürbisse eignen sich - außer zum Essen - getrocknet zum Basteln z. B. eines Meisen-Nistkastens. Weltweit dienten ausgehöhlte Flaschenkürbisse als Transport- und Lagergefäße.

Zum Trocknen die Kürbisse nach der Ernte im Herbst im Dunkeln eines Schuppens oder der Garage aufhängen. Anfangs zieht sich ein Weißschimmel über den Kürbis. Jetzt im Frühjahr den getrockneten Kürbis sauber putzen und fertig ist eine holzartige Flasche. [Klaus Lübken]

Zwei grüne Minister auf Werbetour für EU-Mercosur – Bauern- und Umweltverbände fordern vollständig neues Abkommen

Anlässlich der gemeinsamen Reise von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir nach Kolumbien und Brasilien fordert der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Rukwied, die Bundesregierung auf, das geplante Mercosur-Freihandelsabkommen neu zu verhandeln.

Mercosur ist eine Wirtschaftsorganisation von Staaten Südamerikas. Die Abkürzung bedeutet "Gemeinsamer Markt des Südens". Die EU hat ein Handelsabkommen mit Mercosur verhandelt, aber den Vertrag bisher nicht unterzeichnet, weil vor allem Umwelt- und klimapolitische Bedenken durch das Gebaren der rechten Regierungen Brasiliens und Kolumbiens bestanden. Österreich und Frankreich hatten allerdings wegen der Gefährdung der heimischen Landwirtschaft Bedenken gegen das Abkommen geäußert. Das Abkommen soll die Zollschranken für Agrarprodukte aus Südamerika im Gegenzug gegen Exportmöglichkeiten für die EU-Industrie abbauen. Für den halbfaschistischen brasilischen Präsidenten Bolsonaro stellte es kein Problem dar, die Regenwälder für die Agro-Industrie zu verbrennen oder abzuholzen. Jetzt haben diese beiden Länder linke Präsidenten und die Einhaltung von Umweltstandards scheint nicht mehr so offensichtlich bedroht.

In einer Rede in Belo Horizonte sagte Landwirtschaftsminister Özdemir: "Ich begreife Nachhaltigkeit und Klimaschutz als Chance, als Motor für Innovationen und deshalb müssen Nachhaltigkeit und Klimaschutz immer als zentrales Handlungsprinzip berücksichtigt werden. Insbesondere auch in unseren Handelsabkommen, die ich als Hebel verstehe, um Nachhaltigkeit als Standard auch international zu etablieren. Das MERCOSUR-Abkommen enthält in seinem Nachhaltigkeitskapitel wichtige Vereinbarungen zum Schutz und Erhalt bestehender Waldflächen."

Greenpeace spricht dennoch beim EU-Mercosur-Freihandelsabkommen von einem Giftvertrag, der klimaschädlich, naturfeindlich und veraltet sei. Das geplante EU-Mercosur-Abkommen triefe vor Doppelmoral. "In Berlin spricht die Bundesregierung viel davon, die Klima- und Artenkrise zu bekämpfen. In Südamerika aber will sie ein Handelsabkommen abschließen, das klima- und naturschädliche Produkte wie Rindfleisch, Pestizide und Verbrenner fördert. Das passt nicht zusammen." Das EU-Mercosur-Abkommen bedrohe den Regenwald und verstärke die Rindfleischproduktion - beides sei das Gegenteil von dringend nötigem Klimaschutz.

Bauerverbandspräsident Rukwied: „In der jetzigen Form ist dieses Handelsabkommen eine große Bedrohung für die deutsche und europäische Landwirtschaft. Damit würde sich die EU in neue geopolitische Abhängigkeiten begeben. Diesmal bei der Ernährungssicherheit. Die EU will mit dem „Green Deal“ Vorreiter beim Klima- und Umweltschutz sein. An Agrarimporte werden aber nicht die gleichen hohen EU-Standards angelegt wie an die EU-Landwirtschaft. Die internationale Wettbewerbsfähigkeit unserer Landwirtschaft droht durch eine zunehmende Verbotspolitik innerhalb der EU verloren zu gehen. Eine verstärkte Aufgabe von bäuerlichen Familienbetrieben, ausgelöst durch Agrarimporte zu Dumping-Standards, und die Gefährdung der Versorgungssicherheit der Bevölkerung mit Lebensmitteln wäre die Folge. Das Mercosur-Abkommen darf so nicht kommen. Es muss neu verhandelt werden. Klarzustellen ist, dass die Ziele des Green Deals, etwa die Minderung des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln, genauso für Importe gelten müssen. Gleiches gilt für unsere Tierwohlstandards. Hält Südamerika diese Standards nicht ein, muss es einen sofortigen Importstopp geben. Allgemeine Bekenntnisse für mehr Nachhaltigkeit im Handel reichen jedenfalls nicht aus.“

Auch der Bundesgeschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft e.V, Georg Janßen, äußerte sich zum Thema: „Das Abkommen setzt Bäuerinnen und Bauern sowohl in der EU als auch im Mercosur einem steigenden Preisdruck aus. Es läuft den gesellschaftlichen und bäuerlichen Interessen diametral entgegen. Die Bundesregierung muss deshalb bei den anstehenden Entscheidungen um die EU-Agrarreform einen ehrlichen Systemwechsel vornehmen. Sie muss sich von der Billigexportstrategie verabschieden.“

Für Alfons Wolff, Bundessprecher der Freien Bauern, nützt das Abkommen "allein der europäischen Industrie, die in die Mercosur-Staaten exportieren will, offenbar ohne Rücksicht auf Verluste. Uns Bauern drückt es die Preise und den Verbrauchern wird der billige Dreck unerkannt untergeschoben, weil es immer noch keine Herkunftskennzeichnung von Lebensmitteln gibt.“ [jdm]

Kabel 1 dreht Reportage in Wippingen

Am letzten Freitag, bei Schnee und Kälte, waren Reporter von Kabel eins in Wippingen unterwegs, um sich ein Bild von der jetzigen Situation vor Ort zu machen. Es wurden einige Betroffene interviewt und der LsV (Land schafft Verbindung) war, wie bei der Demo im Juni 2021, mit seinen Traktoren und Bannern auf dem Schützenplatz.

In der Reportage wird gezeigt, dass immer mehr Wölfe sich Siedlungen nähern und es in Deutschland keinen vernünftigen politischen Plan gibt, wie man mit der Situation umgeht. Es soll aufklären und darstellen, dass es einen Weg geben muss, zwischen dem Schutz des Wolfes und dem Schutz der Bevölkerung. [Silvia Klaas]

Kabel eins dreht Freitag in Wippingen

Der Fernsehsender Kabel eins dreht morgen in Wippingen für einen Bericht über die Wolfsproblematik. Um 15 Uhr soll auf dem Sportplatz gedreht werden, wo u. a. Rudi Schlangen von Land schafft Verbindung (LSV) interviewt werden soll. [jdm]

CDU hat Pläne für das regionale Wolfsmanagement

Laut einer Pressemitteilung der Samtgemeinde Dörpen waren die CDU-Landtagsabgeordneten Hartmut Moorkamp und Christian Fühner in Wippingen zu Gast. Sie sprachen mit dem Bürgermeister Martin Hempen, seiner Stellvertreterin Marlies Berling, dem Samtgemeindebürgermeister Hermann Wocken, sowie weiteren Vertretern des Gemeinderates Wippingen und betroffenen Landwirten über einen Antrag der niedersächsischen CDU-Fraktion zum Thema Wolfsmangement, der in den niedersächsischen Landtag eingebracht wurde. Der Wolf sei nach mehreren Sichtungen und sogar Rissen schon lange ein Dauerthema.

Die meisten Wolfsbestände in der EU seien streng geschützt. Die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen habe anerkannt, dass die wachsende Population auch zu größeren Konflikten und Risiken für Mensch und Tier führe und darauf hingewiesen, dass es in den Mitgliedsstaaten Möglichkeiten gebe, von der strengen Schutzregelung abzuweichen.

In dem CDU-Antrag geht es darum, gesetzliche Rahmenbedingungen für das Land Niedersachsen zu schaffen, die es ermöglichen, die Wolfspopulation regional besser steuern und unter bestimmten Voraussetzungen auch Tiere entnehmen zu können.

Der CDU-Antrag sieht im Einzelnen vor, dass festgestellt wird, dass der Wolf wieder heimisch geworden sei, die Entnahme von sogenannten Problemwölfen erleichtert wird, der Wolf aus der Liste der geschützten Arten gestrichen werden soll und eine Bestandsobergrenze festgelegt werden soll. Außerdem sollen bestimmte Gebiete definiert werden können, in denen die Ansiedlung von Wolfsrudeln generell verhindert werden soll.

Die niedersächsische Umweltministerin Miriam Staudte hatte vor kurzem noch eine Inititative für einen Dialog zu Weidetierhaltung und Wolf gestartet. Die Entnahme von Wölfen ist unter Fachleuten umstritten, weil argumentiert wird, dass Nutztierrisse als Folge von solchen Entnahmen zunähmen, weil die Rudel die soziale Erfahrung der Leittiere verlören. [jdm]

Zu hohe Nährstoffbelastung in Gewässern im Ems-Gebiet: Deutsche Umwelthilfe klagt

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) beklagt, dass etwa 95 Prozent der Oberflächengewässer im Ems-Gebiet die Ziele der Wasserrahmenrichtlinie verfehlen; die hohe Nährstoffbelastung der Gewässer sei eine zentrale Ursache. Zu viel Dünger aus der Landwirtschaft führten in Seen und Küstengewässern zu Algenwachstum mit bedrohlichen Folgen wie Fischsterben.

Die DUH fordert wirksame Maßnahmen wie Reduzierung der Tierzahlen und mehr Platz für Gewässer und hat ihrer Forderung jetzt mit einer Klage für sauberes Wasser beim Niedersächsischen Oberverwaltungsgericht in Lüneburg gegen die Länder Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen Nachdruck verliehen.

Der Umwelt- und Verbraucherschutzverband fordert von den beklagten Bundesländern eine deutliche Reduzierung der Tierzahlen und eine flächengebundene Tierhaltung, eine bedarfsgerechte Düngung, mehr Raum für Gewässer mit grünen Auwiesen statt Ackerfläche sowie die korrekte und vollständige Ausweisung stark belasteter Gewässer.

Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer der DUH kommentiert: „Im Ems-Gebiet herrscht ein katastrophaler Nährstoffüberschuss und die Folgen zeigten sich ganz deutlich im letzten Sommer: Zahlreiche Gewässer sind umgekippt, Algen haben sich explosionsartig vermehrt und die Ökosysteme sind völlig aus dem Gleichgewicht geraten. An den Küsten der Nord- und Ostsee sind sauerstoffarme Todeszonen entstanden – Fischsterben und Vergiftungsrisiken sind die Folge. Mit unserer Klage wollen wir die Nährstoffbelastung der Oberflächen- und Küstengewässer reduzieren, um Katastrophen in den Gewässern in Zukunft zu verhindern. Wir fordern von den Landesregierungen, endlich ambitionierte Maßnahmen zur Nährstoffreduzierung zu ergreifen."

In der Weser-Ems-Region liege das Zentrum der niedersächsischen Fleischproduktion. Infolgedessen fielen massenhaft Gülle und Gärreste an. Um diese bedarfsgerecht auf die Felder auszubringen, müsste Niedersachsen etwa 200.000 Hektar größer sein, schreibt die DUH in einer PM.

Zuletzt hat die Europäische Kommission 2021 Deutschland aufgefordert, zur Umsetzung der EU-Nitrat-Richtlinie eine Neu-Ausweisung der nitratbelasteten und eutrophierten Gebiete vorzunehmen. Die daraufhin im Juni 2022 von der Bundesregierung vorgelegte Anpassung enttäusche jedoch und enthalte zu viele Schlupflöcher. [jdm]

Hunde vergiften mit Nahrungsresten

Wer pflanzlichen Abfall in der Natur entsorgt, ist sich häufig wohl nicht darüber im Klaren, dass dies unschöne Folgen haben kann. Denn der Gedanke liegt nahe, dass es nicht schädlich sein kann, so etwas wegzuwerfen, da sich organisches Material, wie z. B. verwelkte Pflanzen und abgestorbenes Holz, ja auch durch natürliche Prozesse zersetzt.

Alex und Katja Timmermann von den Emslandpfoten warnen aber davor, Lebensmittelabfälle in der Landschaft zu entsorgen, haben sie doch schon Erfahrungen gemacht, dass Hunde beim Herumlaufen und Schnüffeln in herumliegendem Abfall etwas aufnehmen und die Folgen waren schwere, für die Hunde lebensbedrohliche, Vergiftungen. Der Abfall fand sich an dem Verbindungsweg zwischen der Schützenstraße und der Kluser Straße entlang des Ahlen-Wippinger Grenzgrabens.

Auch heute fand Alex Timmermann an dem Weg Brotreste und Eierschalen, so dass er sich mit einer Schaufel auf den Weg machen musste, um diese Reste tief zu vergraben.

Zumindest bei verarbeiteten Naturprodukten ist die Sache nicht so harmlos. Eierschalen, altes Brot und gekochte Speisen auf dem Kompost zersetzen sich bei einer sachgemäßen Kompostierung im Idealfall zum wertvollen Dünger und Bodenverbesserer. Wenn aber die Durchlüftung des Komposthaufens nicht gut genug ist, wenn der Abfall zu nass ist oder gar Staunässe auftritt, kann sich schnell Schimmel bilden. Rasenschnitt sollte deshalb auch mit lockerem Material gemischt werden, damit eine Durchlüftung gewährleistet ist.

Wenn Angeschimmeltes in die Landschaft geworfen wird, können toxinbildende Pilze als auch anaerobe Bakterien wie Clostridium botulinum beteiligt sein. Letztere bilden Botulinumtoxine, die bei Mensch und Tier das gefährliche Krankheitsbild des Botulismus auslösen. Familie Timmermann appelliert deshalb an die Wippinger, keine Lebensmittelreste in die Landschaft zu werfen. Damit werden keine Tiere gefüttert, sondern es besteht die Gefahr, sie zu vergiften.

Aber auch wer Rasenschnitt oder Baum- und Heckenschnitt zu entsorgen hat, sollte dies nur auf dem eigenen Komposthaufen oder bei den Wertstoffhöfen und Deponien tun. Denn erstens ist Grünschnittentsorgung in der freien Natur rechtlich Abfall und wird mit Bussgeld bestraft. Und zweitens können diese Grünabfälle die Wälder und die Natur mehrfach schädigen. Bei Schimmel- und Fäulnisbildung werden die Mikroorganismen gestört, es wird zuviel Nährstoff im Boden angereichert und dadurch wird letztlich unser Trinkwasser mit Nitrat verseucht. Pilzkrankheiten werden übertragen und nicht einheimische, konkurrenzstarke Pflanzen (Neophyten), wie Springkraut oder Riesen-Bärenklau, können sich ausbreiten und heimische Pflanzen verdrängen. [jdm/Fotos: Alex Timmermann]

Dialog zu Weidetierhaltung und Wolf gestartet

Das niedersächsische Umweltministerium und das Landwirtschaftsministerium hatten laut einer Pressemitteilung vom 02.02.23 zum Dialogforum zum Thema Wolf Weidetierhalter*innen eingeladen, Naturschutzverbände, Landwirtschaft, Wissenschaft, die zuständigen kommunalen Behörden sowie weitere Organisationen und Verbände eingeladen. Nach Fachvorträgen vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz, eines niedersächsischen Schäfers, der Landwirtschaftskammer, der Landesjägerschaft und des Niedersächsischen Landesbetriebes für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz haben sich die Teilnehmenden auf einen weiteren regelmäßigen Austausch und die Ausarbeitung konkreter Konzepte geeinigt.

Um von möglichst vielen Akteuren getragene Lösungen zu erarbeiten, soll es neben weiteren Dialogforen mehrere Arbeitsgruppen zu den Themenschwerpunkten Förderung der Weidetierhaltung, Herdenschutz, Information und Transparenz, Wolfsmanagement sowie Deiche geben.

Für Umweltminister Christian Meyer war dies ein erster wichtiger Schritt in die richtige Richtung, um gemeinsam Verbesserungen für die Weidetierhalter*innen und im Wolfsmanagement zu erreichen.

Landwirtschaftsministerin Miriam Staudte war es wichtig, dass Tierhaltende, die von einem Wolfsriss betroffen sind, sofort praktische Akut-Hilfe erhalten. Laut Meyer kann die Ausrottung des Wolfs als einheimischer Tierart keine Option sein, so dassein Nebeneinander von Wolf und Weidetieren gefunden werden müsse. Gerichtsurteile pro oder kontra Wolf müssten von allen Beteiligten akzeptiert werden. Gemeinsam mit dem Bund und der EU solle daran gearbeitet werden, ein regional differenziertes, europarechtskonformes Bestandsmanagement zu ermöglichen, aber auch Prävention und konkrete Unterstützung für Weidetierhalterinnen und Weidetierhalter in den Wolfsregionen dauerhaft zu verbessern. [jdm/PM Landwirtschaftsministerium]

Beim Brand am Sonntag verendeten 2500 Ferkel

Zu den Bränden am Donnerstag und am Sonntag im Maststall in der Surwolder Straße in Neubörger veröffentlichte die Polizei eine Korrektur. Am Donnerstag beim Brand des hinteren Teils der Stallung verendeten nicht 2000, sondern 800 Ferkel.Bei dem Brand am Sonntag, bei dem der durch ein Dach verbundene zweite Stallabschnitt Feuer fing, verendeten 2500 Ferkel. Zwischen den beiden Gebäuden stand eine Hackschnitzelheizung. [jdm/PM POL]

Naturführung mit Reinhold Stehr im Naturschutzgebiet Theikenmeer

Unter dem Motto "Winterwelt am Theikenmeer" zeigte Naturparkführer Reinhold Stehr am Sonntag, den 29.01.2023, 21 Naturbegeisterten den neuen Hümmlinger Wanderweg, der ca. 10 km um das Theikenmeer führt und gut ausgeschildert ist.

Das Theikenmeer befindet sich zwischen den Samtgemeinden Sögel und Werlte. Von Ostenwalde kommend liegt es an der linken Seite. Unterwegs gab es mehrere Aussichtsplattformen, auf denen man gute und weite Ausblicke auf die Moor- und Feuchtwiesenlandschaft hat. Leicht federnd lassen sich die Moorwege begehen. Fast mystisch ragen die abgestorbenen Birken aus dem Moor heraus.

Stehr berichtet begeistert über die vielen Zugvögel die auf dem Theikenmeer rasten. Zu sehen sind Graugänse, Nilgänse, Kanadagänse und eine Menge Stockenten. Besonders sehenswert sind die Landeanflüge der Vögel auf das Meer. Bevor man diese Vögel zu sehen bekommt, wird man schon von weitem von dem Geschrei verschiedener Vögel neugierig gemacht. Im letzten Frühling gab es sogar ein Kranichpärchen, das seinen Nachwuchs in diesem Naturschutzgebiet aufzog. Außerdem leben hier Moorfrösche, Blindschleichen, Kreuzottern, Libellen, aber auch Wild, wie Rehe und Wildschweine. Auch Trittsiegel vom Nutria wurden erkannt.

Das Theikenmeer wurde bereits schon 1936 zum Naturschutzgebiet ernannt. Mit einer Gesamtfläche von 290 ha ist es bedeutend. Das eigentliche Theikenmeer mit ca. 20 ha Wasserfläche ist der Rest eines sogenannten Laggsees oder Schlatts, der sich nach der letzten Kaltzeit aus dem abfließenden Wasser des Hochmoores und der südlich angrenzenden Geestkante gebildet hat. Das Gebiet ist mit seinen offenen Wasserflächen und den umgebenden Feuchtwiesen und Hochmoorflächen von besonderer Bedeutung für den Natur- und Umweltschutz.

Die nächste Naturführung "Wenn der Kranich ruft" mit Reinhold Stehr findet am Sonntag, dem 19.03.2023 um 09:30 Uhr, ebenfalls im Theikenmeer, statt. Anmeldungen unter Tel. 0170 868 59 59 oder unter Reinhold.stehr1@ewe.net. Mittlerweile hat der Naturpark Hümmling 13 Naturparkführer erfolgreich ausgebildet. Jeder einzelne stellt sich unter der Rubrik "Naturführung" vor. Hier können auch die weiteren Termine der nächsten Naturführungen abgerufen werden. [Birgit Kuper-Gerdes]

Neubörger – Schweinemastbetrieb erneut in Brand geraten

Bereits am Donnerstagmorgen war es in Neubörger in einem Schweinemastbetrieb an der "Surwolder Straße" zu einem Großbrand gekommen. Am heutigen Sonntag mussten Feuerwehr und Polizei erneut gegen 11:36 Uhr zu dem Betrieb ausrücken, nachdem eine Passantin starke Rauchentwicklung wahrgenommen hatte. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der vordere, bisher nicht betroffene Teil des Maststalles in Brand.

Ein Großaufgebot der umliegenden Feuerwehren aus Dörpen, Heede, Dersum, Papenburg, Surwold und Kluse ist mit 25 Fahrzeugen und etwa 150 Kräften im Einsatz und mit den weiterhin, vermutlich bis in die Nacht andauernden Löscharbeiten beschäftigt. Personen wurden nicht verletzt. Etwa 2000 Ferkel verendeten durch das Feuer. Ersten Einschätzungen nach beläuft sich die Höhe des Sachschadens auf eine Summe von mindestens 3,5 Millionen Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. [PM POL EL]

Samtgemeinde Dörpen lässt prüfen, ob die Wohngebiete bei Waldbränden geschützt werden können

Waldbrände gehörten in 2022 zu den nicht vorhersehbaren und vor allem intensiven Herausforderungen in Europa und in Deutschland. Auf Anregung der Grünen befassten sich der Feuerwehrausschuss und der Samtgemeinderat Dörpen mit einem Antrag der SPD/Grüne/FDP-Gruppe und UW Gruppe zu den Gefahren für die Baugebiete in der Samtgemeinde. In Wippingen könnten Teile der Waldstraße, der Eichenstraße und des Gewerbegebiets auf Haskamps Esch von einem Waldbrand betroffen sein.

Im Beschlussvorschlag heißt es, gerade der verheerende Waldbrand im Harz in 2022 habe gezeigt, dass aufgrund des nicht mehr aufhaltenden Klimawandels (allenfalls eine Bremse des Klimawandels bei 1,5 bis 2 Grad) in allen waldreichen Regionen Deutschlands in Zukunft mit wesentlich mehr Waldbränden zu rechnen sei.

Der Samtgemeinderat Dörpen hat deshalb die Verwaltung beauftragt, zu prüfen, ob alle Feuerwehren der Samtgemeinde aktuell und nach heutigem Stand auf derlei Szenarien vorbereitet bzw. geschult sind. Außerdem soll geprüft werden, ob insbesondere in den Besiedlungsgebieten naher Wälder ausreichend Löschwasserkapazitäten vorhanden und mit den erforderlichen Einsatzfahrzeugen erreichbar sind, um überhaupt die Basis einer erfolgreichen großflächigen Brandbekämpfung zu gewährleisten. Gegebenenfalls sollen die Klärung der Zuständigkeit (Samtgemeinde oder Waldbesitzer) und die erforderlichen Maßnahmen sofort und in Abstimmung mit Berufsfeuerwehren umgesetzt werden. [jdm]

Landestierschutzbeauftragte für Böllerverbot

Eine Pressemitteilung der Landestierschutzbeauftragten weist auf die Belastung der Tierwelt durch die Böllerei an Silvester hin. Die Landestierschutzbeauftragte unterstützt die Initiative des Tierschutznetzwerkes „Kräfte bündeln“, in dem sich viele namhafte Tierschutzorganisationen und Wissenschaftler:innen engagieren, das sich für ein Böllerverbot ausgesprochen hat. [PM Landwirtschaftsministerium]

So war es in Lützerath

Hubertus Koch war vom 08.01. bis 10.01.23 in Lützerath und wollte unbedingt vor der Demo am 14.01.23 einen Eindruck der Besetzer-Szene geben. Der Film wurde in 2,5 Tagen geschnitten und noch vor der Demo am letzten Samstag, bei der 35.000 Menschen für Klimaschutz demonstrierten, veröffentlicht. [jdm]

Mooratlas 2023

Moore sind nicht unheimlich, sondern unheimlich wichtig – für den Kampf gegen die Klimakrise, den Erhalt der Artenvielfalt und einfach für uns alle. Dies ist noch zu wenig bekannt.

Der Mooratlas 2023 beleuchtet auf 50 Seiten und mit 52 Illustrationen nicht nur die Geschichte der Moore, ihre Bedeutung als einzigartige Lebensräume für das weltweite Klima und die Biodiversität sowie ihre Zerstörung mit lokalen und globalen Folgen. Er erklärt auch, wie wir Moore schützen und ihre Funktionsfähigkeit wiederherstellen können. Er zeigt die Potenziale nasser Moore für den Klimaschutz und Chancen für ihre nasse Nutzung, der Paludikultur, und zugleich, wie Politik und Gesellschaft jetzt handeln können.

Mit dem Mooratlas - Daten und Fakten zu nassen Klimaschützern rum(mo)oren die Herausgeber Heinrich-Böll-Stiftung, der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) und die Michael Succow Stiftung, Partner im Greifswald Moor Centrum, um das zu ändern. Gestern stellten sie den Mooratlas in einer Pressekonferenz in Berlin und online vor.

Den Atlas können Sie hier als PDF-Datei herunterladen oder in einer höheren Auflösung auf der BUND-Seite. Dort können Sie ihn auch in Papierform kostenlos bestellen. [jdm/PM Greifswald Moor Centrum]

LEADER: Fördertopf von 500.000 € für die Samtgemeinde

Das Nördliche Emstal wurde als LEADER-Region anerkannt und vom Niedersächsischen Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (ML) für die nächste Förderperiode ausgewählt. Insgesamt 68 LEADER-Regionen erhalten somit etwas von dem Fördervolumen in Höhe von 165 Millionen Euro. Für eine Teilnahme am LEADER-Auswahlverfahren konnten sich niedersächsische Regionen bis zum 30. April diesen Jahres bewerben. Dafür mussten sie regionale Entwicklungskonzepte erstellen, in denen die besonderen Herausforderungen und die Strategien für eine zukunftsfähige Stärkung der Region aufgezeigt wurden.

Heinz-Hermann Lager, Kämmerer der Samtgemeinde Dörpen, findet dass "die Anerkennung als Leader-Region sehr erfreulich" ist. Nach seinen Angaben beträgt das bewilligte Fördermittelbudget für das Nördliche Emstal gut 2,1 Mio. € für insgesamt 4 Jahre. Außerdem müsse das Budget natürlich mit den Partnerkommunen (Dörpen, Papenburg, Rhede sowie Teilgebiete von Haren und Lathen) geteilt werden. Rechnerisch entfallen auf die Samtgemeinde Dörpen rund 500.000 €.

Das Verfahren zur Entwicklung bestimmter Projekte startet grundsätzlich erst jetzt mit der Anerkennung als Leader-Region. Ausnahmen sind nur die sogenannten "Starterprojekte", die schon im Regionalen Entwicklungskonzept (REK) skizziert wurden und vorab umgesetzt werden können/ sollen. Für die Samtgemeinde Dörpen wurde der Neubau eines "Pumptracks" in Dörpen als Startprojekt angemeldet. Dabei handelt es sich um einen welligen Parcours, der vorzugsweise mit Mountainbikes aber auch mit Inlinern, Fahrrädern oder anderen Fahrzeugen sehr vielfältig genutzt werden kann.

Weitere Projekte können ab jetzt entwickelt und dann dafür die Fördermittel beantragt werden. Die Projekte müssen den ausgewählten Schwerpunktthemen "Engagierte Gemeinschaft", "Tourismus", "Umwelt- und Klimaschutz" oder "Attraktives Lebensumfeld" zugeordnet werden können. Auf Klara.Niedersachsen.de gibt es eine genauere Beschreibung der Fördertatbestände.

Antragsteller für Förderanträge können auch Vereine und Privatpersonen sein. Lager geht aber davon aus, dass in erster Linie die Kommunen Anträge stellen. Genehmigungsinstanz für die Anträge ist die "Lokale Aktionsgruppe", die aus Kommunalvertretern und Bürgern besteht. [jdm]

- Previous Posts

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- …

- 12

- Next Posts